1997年蒋纬国奄奄一息,嘱咐小20岁的混血妻子:定将我与原配合葬

本文陈述内容皆有可靠信源,已赘述文章结尾

1997年,台北六张犁山,一场不算热闹的葬礼在山间悄悄进行。

棺木落入墓穴的那一刻,站在一旁的女人没有哭,只是轻轻低头,手里紧握着一封泛黄的信。

她是邱爱伦,蒋纬国的第二任妻子。

可这次,她送丈夫的地方,不是他们共同生活几十年的家族墓地,而是蒋纬国早已为原配修建好的墓园。

这事儿一说出来,很多人都愣住了。

毕竟,谁也没想到,一个在政界军界都算得上“正统”的人物,到最后会选择和前妻合葬。

而且,那位前妻,早在半个世纪前就去世了。

更让人意外的是,这个决定,是他临终前的唯一要求。

那么,这到底是怎么回事呢?

蒋纬国出身特殊。

虽然是蒋介石名义上的次子,但其实是蒋介石胞弟蒋介卿的亲生儿子。

也就是说,从一开始,他就活在“家天下”的边缘地带。

虽然名字里有个“纬”字(与蒋经国的“经”字并列),但他始终不是那个被寄托“接班”希望的人。

不过,他还是得了一身好教养。

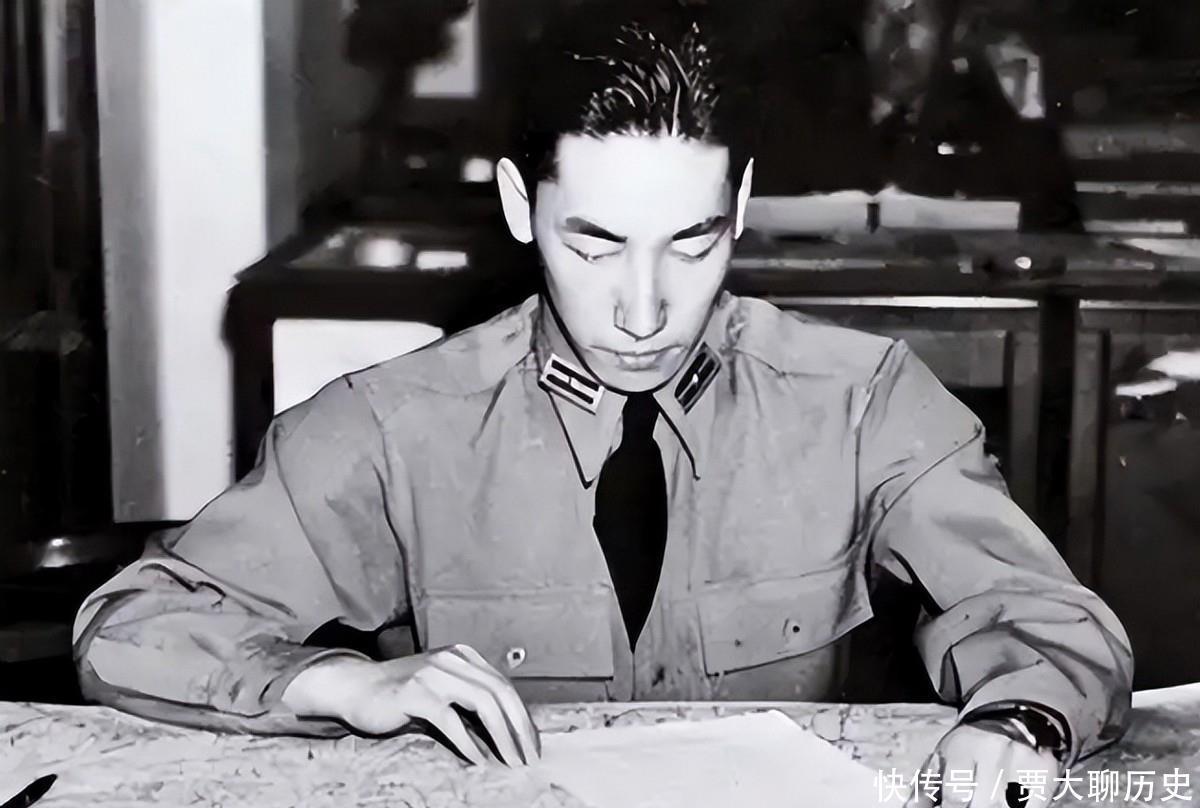

黄埔军校出身,德国留学经历,军政两界都算有建树。

可他这一生最让人记住的,不是战功,也不是职位,而是他对石静宜的那份感情。

说起来,这段感情的开始也挺特别。

1942年冬,蒋纬国被派往西北,担任黄埔军校第七分校的教官。

那年他刚好26岁,西安的火车站冷得厉害。

他穿着军装,站在站台上,等车的时候无意间注意到一个女孩。

女孩穿着一件呢子大衣,站在一边看英文报纸。

那时候能看英文的女孩不多,更别说是在战乱中的西北。

他走上前,说了句:“小姐,能借我看一下您的报纸吗?”

女孩抬头看了他一眼,说:“这是英文的,您看得懂吗?”

蒋纬国笑了,回一句:“我喜欢英文报纸。”

她把报纸递给了他。

他翻了两页,用流利的英语聊了几句。

就这样,一段关系在寒风中慢慢铺开。

这位女孩就是石静宜。

西北望族石家的千金,父亲石凤翔是当时响当当的实业家。

她受过良好教育,说话温和有分寸,处事得体。

蒋纬国后来回忆说:“她是那种不说话也让人觉得安心的人。”

两人很快订了婚。1944年,他们在西安常宁宫举行婚礼,场面不算奢华,但来的人不少。

那时候战争还没结束,新婚生活也谈不上安逸。

他们住在军营附近的一座庙里,屋子小得很,石静宜亲自为士兵们烧饭、洗衣、缝衣服。

蒋纬国白天训练士兵,晚上回来,两人一盏煤油灯下说话到深夜。

可时间一长,问题就来了。

蒋纬国的身份摆在那儿。

他是蒋家的人,家里那头有自己的安排。

他不能总待在西北,调令一来,必须走。

而石静宜,不能跟着他跑遍大江南北。

她回了西安,继续照顾年迈的父母。

两人聚少离多,书信来往成了唯一的联系。

1950年代初,石静宜生病。

刚开始只是头晕乏力,后来渐渐饭也吃不下了。

那时候医疗条件不好,她自己也没当回事。

等真正去医院查出来,已经是晚期。

蒋纬国接到消息时正在台北主持一项军事改革。

他火速赶回西安,可惜晚了几小时。

石静宜已经陷入昏迷,没能说上最后一句话。

丧礼简单,没有哀乐,没有排场。

蒋纬国站在她的灵前,没说话,只是一个劲儿地磕头。

有人说,他那天跪了两个小时,腿都抬不起来。

后来他再婚了。1957年,他与当时在驻德代表团工作的邱爱伦结为夫妻。

邱有一半德国血统,年轻又开明,跟蒋纬国也算是志同道合。

两人感情不错,几十年相敬如宾。

但很少有人知道,蒋纬国每年都会去趟六张犁山,站在一座墓前待上半天。

那座墓,就是石静宜的。

他亲自选的墓地,亲手设计的碑文。

碑上只刻了两行字:“静宜之墓,纬国敬立。”

1997年,蒋纬国在台北荣总住院,病情恶化。

他知道自己时间不多了。

临终那天,他把邱爱伦叫到床边,说了句:“我这一生最对不起的,是她。

请你把我跟她葬在一起。”

邱爱伦没说话,只是点了点头。

几个月后,他的骨灰按嘱托,安放在石静宜身边。

没有告别仪式,没有媒体通稿,只是几位老友送行。

从那以后,台北六张犁山多了一块并排的墓碑,一块写着“静宜”,一块写着“纬国”。

再也没人提起他是蒋介石的“次子”,也没人称他是“蒋经国的弟弟”。

参考资料:

胡健中,《蒋纬国先生年谱长编》,台北:传记文学出版社,2000年。

《蒋纬国口述历史》,中央研究院近代史研究所,1994年口述档案录音整理。

邱爱伦,《岁月静好:我与蒋纬国的晚年时光》,台北:远流出版公司,2004年。

张宪文主编,《中华民国史事日志(第二卷)》,南京:江苏人民出版社,2006年。

路小盲

路小盲

晓洋嘚吧得

晓洋嘚吧得

壹知眠羊

壹知眠羊

小李全是传奇

小李全是传奇

74cc

74cc

壳子不帅

壳子不帅

安珈一

安珈一

时尚情报所

时尚情报所

会发光的暹罗

会发光的暹罗