雅俗共赏,与汉武帝一起,感受音乐的“船新版本”!

汉初宫廷中出现的音乐

已经不全是庄严肃穆的传统雅乐

,在创作音乐时更多是在楚声的影响下,音乐中开始出现了

楚地乐舞的元素

,甚至制作宗庙乐时在根据秦乐人的基础上也融入了楚声。尽管也出现了巴渝乐舞与西域乐舞流入宫廷的情况,但这在汉初的整个宫廷音乐中是极其少见的现象。

而汉武帝时期,国家安定、政局稳定、经济繁荣,汉武帝还开拓疆域、“乃立乐府”,

在喜爱楚声的同时也接纳着外来音乐

,与此同时,娱乐之风盛行于社会中的各个层面。一切都在促使音乐现象发生转变,这也是对当时文化发展潮流的顺应,也是汉人对音乐审美需求的体现。

一、以“新”为美

汉武帝派遣张骞出使西域,出兵平百粤、反击匈奴,不仅维护了边疆的稳定,还扩大了领土范围,建立起了与周边地区沟通的桥梁,为音乐文化之间的交流创造了更为便利的条件。同时,扩建乐府、扩大乐府职能,增加各地方乐舞的乐工,

进行大规模的“采诗”活动。

于是,汉武帝时期的各类音乐之间发生着更频繁的交流与更大规模的融合,形成了

以“新”为美

的音乐审美新风尚。

1、尊崇古乐的传统

不同时期古乐的运用,还有古乐得到统治阶级的重视而占据着中心位置。

音乐的创作与演奏之所以都围绕着古乐发生

,是由于古乐整齐、和谐,能够起到修身、齐家、治国、平天下的作用,因此在国家长时间分裂、连年动荡不安的时期才会出现崇尚古乐的现象。

2、以“新”为美

经过汉初几代统治者连续不断的整治,到了汉武帝继位时,社会动荡不安的局面已经结束,在各类音乐频繁交流的情况下接纳新的音乐成分,

改编创新的趋势也越发明显。

《郊祀歌》十九章之《天地》歌曰:“发梁扬羽申以商,造兹新音永久长。”明确指出要创造“新音”,并认为“新音”可以永久保存,足以说明

官方对“新”的鼓励与认可

,这也是让“新”得以成为审美风尚的重要条件。

以“新”为美首先表现在对“新”音乐元素的接纳。

汉初在楚乐文化的影响下,君主与后妃之间已经出现楚歌的创作,比如汉高祖过沛地而作的《大风歌》和因废黜太子失败而作的《鸿鹄歌》,唐山夫人的《房中祠乐》,戚夫人的《出塞》、《入塞》、《望归》等楚歌。

至汉武帝时期,楚歌的创作除了流行于君主与后妃之间,这些对于文武大臣来说的

“新”音乐

还在他们之间蔓延开来。

《天地》歌曰:“九歌毕奏斐然殊,鸣琴竽瑟会轩朱。”这是关于汉代郊庙祭祀的现存记载中第一次出现

竽和笙

,可以说这是

两种“新”乐器

进入汉武帝时期郊庙祭祀演奏之中。

文武大臣以楚歌形式进行的创作以及竽和笙在郊庙祭祀演奏中的出现,足以表明这一时期对“新”音乐不是简单的包容,

“新”音乐也成为当时的音乐活动之一。

另外,

以“新”为美还表现在音乐的创新

。汉武帝在观看民间郊祀的乐舞表演之后,命乐府为宫廷郊祀定下与之匹配的郊祀乐,于是宫廷郊祀才开始有乐舞演奏。因此,

汉武帝时期宫廷郊祀乐的出现本就是一种创新。

汉武帝时期

对宫廷郊祀乐的内容不再是叙述祖宗功德之事

,这对于以往宫廷祭祀时用到的音乐都是包含宣扬祖宗功德的内容来说确实是一创新。

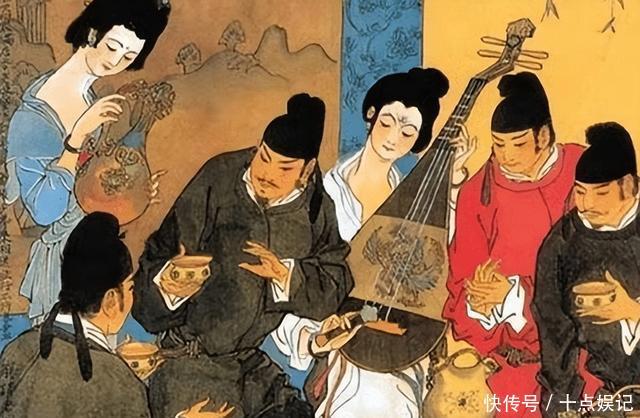

汉武帝时期的音乐交流规模增大,各式各样的乐舞都进入到乐府之中,被乐府乐工施以演奏并且得到欣赏,更多

异域乐舞

频繁出现在宫廷之中,宫廷乐舞表演之中出现了更多样化的形式。

这样的音乐现象,

是大众对音乐的包容与吸收的体现

,是以“新”为美的审美风尚为汉代音乐注入了新的生命力,使这个时期音乐的内容与形式都得到了创新,为汉代音乐提供了更多的可能性。

二、以“俗”为美:现世人情的切近表达

在汉武帝时期,在“大一统”的背景之下,“俗”得到统治者与乐府机构的重视,

为以俗入雅、雅俗交融

提供了可能性,俗乐的艺术风格也因此得到提升。

以“俗”为美是对春秋战国以来俗乐发展趋势的顺应

,这不仅意味着俗乐的兴盛,更是意味着俗乐摆脱传统雅乐的束缚并开始替代雅乐的演奏,其艺术魅力也得到提升。

以“俗”为美的审美风尚形成

雅乐“世俗化”

的趋势,是汉代雅俗兼容音乐体系的体现,也是汉代音乐发展的基本特征。

1、以乐为礼

西周初期,周公“制礼作乐”,由此形成宫廷雅乐体系。并规定在不同场合适用不同的音乐,不得随意更改,亦不得破坏音乐的等级之分。

西周末年,随着国家的分裂,

礼乐制度遭到了一定的破坏。

在春秋时期,各诸侯国所使用的仍然是西周雅乐,但其

等级之分已经被破坏

。各诸侯国以天子之乐来彰显自己的等级或者获取更高的地位。

战国时期开始,西周雅乐进一步衰落,各诸侯国开始流行俗乐而非雅乐,以

“郑卫之音”

为代表的各地俗乐渐渐兴起。而各诸侯国长久以来的分封,也会使各地方音乐持续发展,俗乐的兴起正式得益于此。至秦朝,更是极大程度地推动着俗乐的发展。

2、以“俗”为美

汉初,楚声开始在宫廷中蔓延。汉高祖在战后经过沛地时演唱了极具楚声风格的《大风歌》,以此来抒发自己内心的感伤与对故土的怀念。俗乐开始在汉初流行,但

主要是楚歌楚舞在宫廷中的蔓延

,其他俗乐只有极个别能够得到欣赏。

虽然自“礼崩乐坏”以来

俗乐就越来越受到喜爱

,但以“俗”为美所指的不仅是对俗乐的喜爱,最重要是

雅俗融合、雅俗界限模糊

的情况之下,其创作与演奏也不再限制于娱乐或宴请,俗乐的艺术风格和魅力都得到提升,成为一种新的审美风尚,而作为汉乐府代表的相和歌最初就是来自各地的俗乐。

汉武帝扩大乐府职能

以后,雅乐与俗乐都一并交给乐府机构统一管理,乐府机构也开始在大范围内收集、整理民间歌谣,甚至将“赵、代之讴”与“秦、楚之风”用于音乐创作之中。

而在《汉书·礼乐志》的记载中,此时乐府人员里的鼓员、乐器演奏人员、乐舞表演人员,其中

俗乐人员也明显多于雅乐人员

,能够使俗乐得到更好的传播,也可以看出俗乐在这一时期的流行与兴盛。

流行的情况下,俗乐亦有所发展。直到汉武帝时期,由于传统雅乐的散佚,开始从各类俗乐中吸收养料来制作“新雅乐”,俗乐不仅得到。

三、以“乐”为美:娱乐之风的盛行

经济的迅猛发展,物质基础的充沛,让娱乐之风盛行于汉武帝时期社会的各个阶层与各个层面,对音乐从注重礼乐教化功能上转化为更多的注重娱乐功能,这也是

推动音乐繁荣的重要因素。

这一时期,不论是用于典礼、仪式的音乐或者是用于宴会的音乐,都开始重视音乐的视听享受与愉悦性,在创作上更多的抒发个人情感,形成以“乐”为美的音乐审美新风尚,

体现了当时社会对音乐娱乐功能的追求。

以娱乐为主要性质的乐舞百戏也迎合了当时统治阶级与各个阶层的娱乐需求。

乐舞百戏以各种各样的表演形式出现在不同的场合之中

,还多次出现于汉武帝的宫殿之中,“俳优朱儒之笑不乏于前”,帝王后妃与诸侯群臣一同欣赏,就如司马相如所说,为的就是“娱耳目乐心意”。

汉武帝在宴请宾客、接待外来使者之时,还在平乐观上举办了大规模的乐舞百戏表演,是为“设乐而遣之”,以

形势浩荡的乐舞百戏表演来娱乐众人

,同时也向众人展示

种类繁多、形式多样的西汉音乐文化

。

当时乐舞百戏演出的场景在大臣的谏言与文人的文学作品中都有所描述,从燕郡无终人徐乐的谏言与东方朔的答复中也能够看出乐舞百戏在宫廷中的表演之频繁,可以看出

统治者对乐舞百戏的喜爱。

而乐舞百戏的表演甚至还吸引了远至三百里的民众都前来观看演出,也足以见得乐舞百戏在西汉不同社会阶层的流行程度,也是统治者

“与民同乐”

的体现。

乐舞百戏的频繁出现以及郊祀乐娱乐性的增强,符合娱乐之风在汉武帝时期的发展规律,满足了当时汉人对音乐的审美需求,彰显出

以“乐”为美的审美新风尚

。

乐舞百戏这类综合性的大型表演本就是以娱乐为主要目,娱乐之风也促进了百戏艺术与汉代音乐文化的发展,促使

汉代成为“百戏”发展史上的第一个繁荣期。

汉初,宫廷中出现以音乐为娱乐的现象;而汉武帝时期,音乐的娱乐之风不仅出现于统治阶级,在各个阶层都得以广泛传播,

促使音乐审美新风尚的形成。

这样的娱乐之风在汉成帝时发展至鼎盛,甚至演变成一股奢靡腐败之气,造成了极大的财力浪费。而后来汉哀帝无法忍受这样的奢靡之风,认为是“郑声”引起的,于是便有了

“罢乐府官”

一举。

小结

音乐在汉武帝时期能够得到蓬勃发展,音乐活动得以丰富与补充。汉武帝时期音乐活动的转变是对音乐发展潮流的顺应,是对当时汉人审美需求的满足,

是形成汉代音乐文化体系的重要动力

,为魏晋、隋唐的音乐文化乃至为整个中国音乐文化的多元化奠定了基础。

磨洋洋娱乐

磨洋洋娱乐

极目新闻

极目新闻

星座狗联盟

星座狗联盟

与君说事

与君说事

小吴爱追星

小吴爱追星

天亮电影院

天亮电影院

晓超聊娱乐

晓超聊娱乐

Yes娱乐

Yes娱乐

以史知意

以史知意

娱乐圈跟班

娱乐圈跟班

钱彬彬聊娱乐

钱彬彬聊娱乐

寒士之言本尊

寒士之言本尊

曾伟聊娱乐

曾伟聊娱乐

海报娱乐圈

海报娱乐圈

慕容梓宜

慕容梓宜

大才子聊娱乐

大才子聊娱乐

陈陈爱历史

陈陈爱历史

道具大冒险

道具大冒险