百亿富豪离世,45年陪伴终获38亿,她如何逆袭成豪门赢家

豪门婚恋背后的复杂纠葛:方逸华与邵逸夫的故事

人人都对豪门生活充满向往,仿佛那是一片充满无尽幸福与荣耀的乐土。然而,嫁入豪门真的就等同于收获幸福吗?这是一个值得深思的问题,就像方逸华与邵逸夫之间的故事,看似传奇,实则充满了难以言说的悲欢离合。

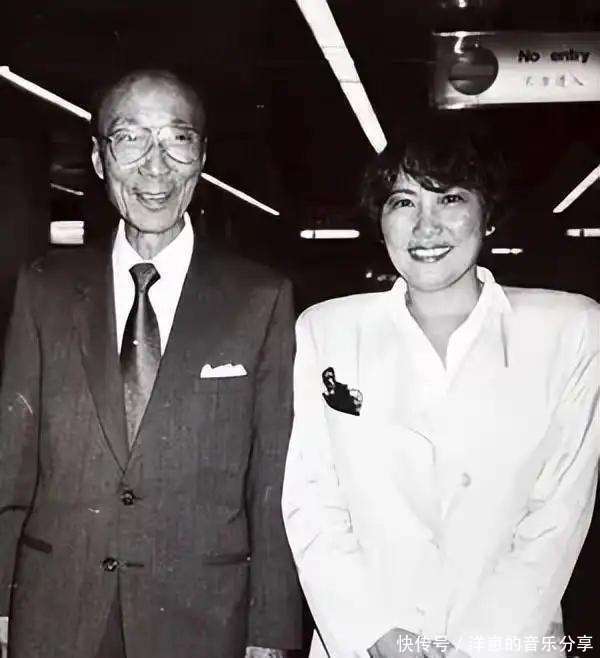

方逸华,一个在1952年新加坡戏楼中崭露头角的歌女。在那个年代,戏楼是娱乐的重要场所,她的一曲《花月佳期》宛如一颗投入平静湖面的石子,激起千层浪。台下的掌声雷动,而邵逸夫就在这掌声雷动的观众席中。当时的邵逸夫,45岁,在南洋影视界已经是风云人物,他就像一只雄踞一方的雄鹰,拥有广阔的天地和无尽的资源。而18岁的方逸华,不过是一个漂泊无依、靠着唱歌为生的小歌女,就像一朵在风中摇曳的小花,看似柔弱却又有着独特的魅力。

我的观点是,从一开始,他们两人的相遇就像是两个不同轨道的星球突然交汇,碰撞出了意想不到的火花。邵逸夫被方逸华深深吸引,她那如清泉般的歌喉、似星辰般的眉目以及在谈吐间所展现出的对企业管理的独特见解,都让邵逸夫仿佛发现了稀世珍宝。而对于方逸华来说,邵逸夫或许是黑暗中的一道曙光,是他眼中那股锐气与温柔,让她这个处于漂泊生活中的少女瞬间心动。朋友劝方逸华不要跟着邵逸夫,因为这意味着她可能会失去自己的舞台。但我认为,方逸华心中所追求的东西,也许并不只是一个舞台,而是一种对未知的憧憬和对眼前这个男人的信任。于是,次日清晨,她毅然决然地退掉所有演出合约,搬进邵氏公司宿舍。这一决定,承载着她少女时代最纯真的痴心。

方逸华进入邵氏公司后,就如同踏入了一个复杂的漩涡中心。她以“妾室”的身份,在这个豪门家族中艰难地生存着。邵逸夫的结发妻子黄美珍,带着四个子女定居在新加坡,当得知丈夫身边有了方逸华这个“红颜知己”,只是托人捎来一句“家业为重”。黄美珍作为曾经为邵逸夫舍弃富豪男友的富家女,她的内敛与沉默是经历了岁月和爱情磨砺后的选择。她深知在这个家庭中,自己应该以怎样的姿态去维护家庭的体面。我觉得在那个时候,她已经预感到了一种无形的危机正在靠近自己的家庭。

在香港的深水湾豪宅里,方逸华的生活是一种外人难以想象的境遇。她以“妾室”的身份出入,仅仅被邵家佣人称作“方小姐”。她放下了自己歌坛的辉煌生涯,从公司文员做起。她每天最早到达公司,最晚离开,就像一个默默奉献的无名者。她亲身经历了邵氏影业从一个南洋的小厂逐步发展成为亚洲巨头的伟大蜕变过程。然而,在这个过程中,她始终避谈名分。有人问她到底图什么,她的回答仅仅是“他信我”。这看似简单的一句话,却蕴含着她对邵逸夫深深的爱意和他们之间一种特殊的信任关系。邵逸夫在1981年做出了一个惊人的举动,他将方逸华提拔为集团董事。这一消息犹如一颗炸弹,瞬间在邵氏家族中炸开了锅。长子邵维铭连夜从新加坡赶来,气愤地摔碎了父亲办公室的茶杯,他质问父亲:“您要让这女人骑到母亲头上?”邵逸夫的沉默,似乎也表明了他面临着一个极为艰难的抉择。最终,他以“公司需要她”为理由来应对儿子的不满。但这一事件所带来的连锁反应是巨大的,次日,两个儿子选择辞职远走,父子之间的关系就此决裂。这让我不禁感叹,家族中的利益与情感的纠葛一旦爆发,就如同一场猛烈的暴风雨,席卷一切。

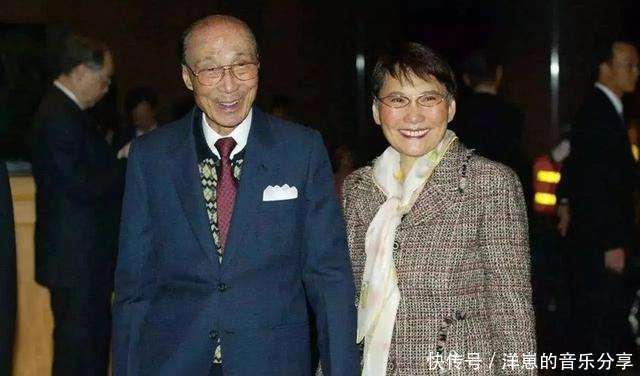

1987年,85岁的黄美珍在洛杉矶病逝。在她的葬礼上,四个子女拒绝父亲出席,这是多么大的怨恨啊。灵堂照片里,黄美珍的笑容依旧端庄,仿佛她的灵魂都在注视着邵逸夫,提醒着他曾经与自己白手起家的过往。在这个夜晚,方逸华默默地收拾着黄美珍的遗物,她对邵逸夫说:“该给她体面。”从这里可以看出,方逸华虽然处于这样一个复杂的家庭关系之中,但她依然有着自己的善良和豁达。她明白生死的自然规律和做人的基本礼数。在此后的十年里,邵逸夫始终未提再婚的事情,外界猜测纷纷,而方逸华却依旧如同往常一样,为他熨烫衬衫、整理文件。这种默默的陪伴,是一种对爱情的坚守,也是在复杂的家庭关系中的自我定位。直到1997年,90岁的邵逸夫才突然牵着63岁的方逸华飞往美国,在旧金山市政厅登记结婚。没有婚纱的华美,没有宴席的热闹,仅仅只有律师见证。当被记者追问为何拖延多年的时候,邵逸夫苦笑地说:“我得对得起两个女人。”这一场迟到45年的婚礼,无疑是彻底寒了邵氏子女的心。长子邵维铭公开表态:“邵家只有一位母亲。”这体现出在邵家子女的心中,母亲的位置是不可被替代的,他们对父亲的这种行为感到无法理解和接受。而方逸华只是淡淡地回应:“我嫁的是他,不是邵家。”她的回答虽然看似洒脱,却也蕴含着她对邵逸夫深厚的感情。

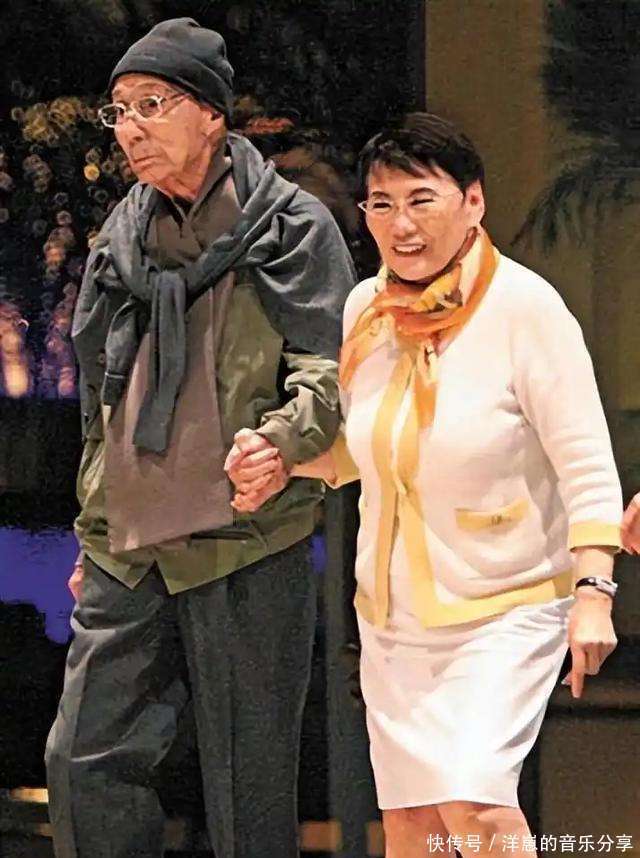

2014年,邵逸夫去世,遗嘱公布的那一刻,整个世界都为之震惊。200亿资产注入家族基金会,38亿单独留给方逸华,四个子女却分文未取。这一遗嘱的公布,就像一颗投入平静湖面的巨石,再次激起了千层浪。邵家兄妹拒绝继承遗产,他们宁愿守着新加坡的普通宅院,长女邵素雯说:“我们要的不是钱,是父亲对母亲的歉意。”这是一个多么令人心酸的说法啊。方逸华成为了最尴尬的“赢家”,她守着那空荡荡的豪宅,将邵逸夫的西装按照颜色挂在衣橱里,桌上永远摆着他爱吃的虾饺。她在用自己的方式去缅怀这段感情,试图在回忆中找到自己存在的意义。然而,2017年冬,83岁的方逸华悄然离世,遗嘱中写道:“38亿归还邵氏基金,32亿房产赠予外甥。”她的一生积蓄,最终流向了与自己毫无血缘的“邵家人”。这无疑是一个令人唏嘘的结果。

从方逸华的一生来看,她以歌女之身踏入豪门,这是一个巨大的跨越。她甘居“妾室”四十五年,这期间她忍受了多少孤独与委屈,我们无法想象。她手握商业帝国的权柄,但却在晚年将自己的财富尽数捐出,这种行为看似矛盾,实则体现了她内心的善良与豁达。她爱得炽烈,死后连骨灰都不与邵逸夫合葬,这又表明她对这段感情有着独特的理解。也许在她的心中,真正的胜利不是名分与财富,而是邵逸夫临终前那句:“这些年,辛苦你了。”而对于邵逸夫来说,他的遗憾也是深刻而持久的。他晚年常常对友人说:“最对不住美珍,最亏欠逸华。”他一生纵横影坛,成为叱咤风云的“六叔”,但最终也没能平衡好事业、爱情与亲情之间的关系。

在我看来,邵逸夫的行为很难简单地用“渣男”来形容。他的确在感情上亏欠了黄美珍,对子女也有着一定的愧疚,但他对方逸华也有着一份独特的感情。他在自己的人生历程中,或许面临着太多的选择与权衡,每一个选择都伴随着巨大的代价。他的事业是他的骄傲,但在感情的世界里,他却像是一个迷失方向的行者。他的故事就像一面镜子,反映出人性中的复杂与多面。我们在评判他的时候,也应该从他所处的时代背景、社会环境以及他个人经历等多方面去考虑。

再看看方逸华,她的一生充满了勇气和奉献。她在明知自己可能面临诸多困难的情况下,依然坚定地选择了与邵逸夫在一起。她在邵氏公司的付出,她在家庭中的角色定位,都显示出她的智慧与豁达。她虽然名为“妾室”,但她却用自己的努力和爱,书写着属于自己的故事。她的遗嘱也表明,她最终还是放下了对物质的执着,将自己的财富回归到邵氏家族,这也是她对自己一生的一种交代。

邵逸夫的故事,邵氏基金的持续资助,香港街头的“逸夫楼”牌匾,都是他功绩的见证。然而,在这些背后,两个女人的半生眼泪也是无法被忽视的。这一段跨越了半个多世纪的爱情与家族纠葛,让我们看到了人性在名利、爱情、亲情面前的种种表现。它警示着我们,在追求事业和幸福的过程中,如何平衡好各种关系,是一个永恒的话题。

在当今社会,我们看到无数人依然向往着豪门生活,梦想着能够嫁入豪门或者成为豪门的一员。但方逸华与邵逸夫的故事告诉我们,豪门并不等同于幸福。那里面的情感纠葛、家族利益纷争往往比我们想象的更加复杂。我们不能只看到表面的风光,而忽视了背后的艰辛与痛苦。我们应该从他们的故事中汲取教训,明白真正的幸福是需要用心去经营的,是建立在尊重、信任和爱的基础之上的。

这一段历史就像是一部漫长而又曲折的电影,每一个情节都扣人心弦。我们作为观众,在欣赏的同时,也应该深入思考其中所蕴含的人生哲理。这不仅是对历史的缅怀,更是对未来生活的一种指引。

张超爱侃娱

张超爱侃娱

百川聊娱乐

百川聊娱乐

大才子聊娱乐

大才子聊娱乐

红网

红网

淘票票

淘票票

小钰爱讲娱

小钰爱讲娱

明哥聊聊娱

明哥聊聊娱

独醉一笑娱乐

独醉一笑娱乐

大飞喜欢侃娱

大飞喜欢侃娱

小龙侃娱

小龙侃娱

果冻侃娱

果冻侃娱

神猫中说娱

神猫中说娱

鹏程说说娱

鹏程说说娱

磨洋洋娱乐

磨洋洋娱乐

张华侃娱乐

张华侃娱乐

娱乐追踪手

娱乐追踪手

洲洲影视娱评

洲洲影视娱评

南宫娱

南宫娱

老凯讲娱乐

老凯讲娱乐

扶汐染

扶汐染

杨斌说娱乐

杨斌说娱乐

王珍一的自留地

王珍一的自留地

一娱三分地

一娱三分地

侃文的柯静

侃文的柯静

萱小蕾

萱小蕾

唐子来了

唐子来了

田羽说娱乐

田羽说娱乐