刘德华新片频出,观众审美疲劳,该歇歇了?

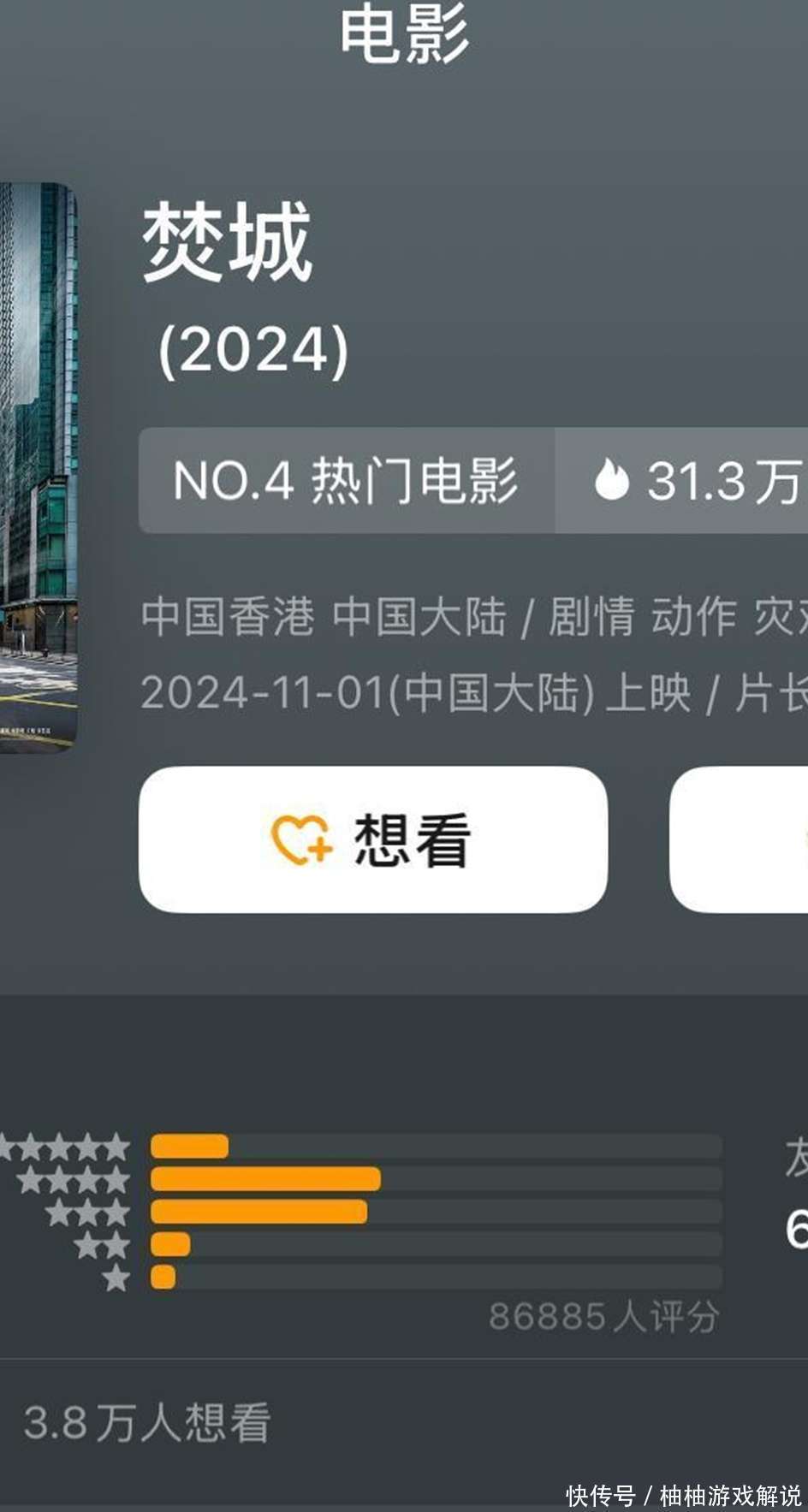

嘿,你说现在这电影啊,真是五花八门啥都有。就说《焚城》吧,这部电影一上映,那可是有不少人关注呢。刘德华、莫文蔚、林保怡这些港星都凑一块儿演了,光听这阵容就感觉应该挺不错。上映的时候,那豆瓣评分给了个7.6,乍一看还不错,可很快就有不少人说这分数虚高啊。

这《焚城》号称是国内首部辐射灾难电影,听着就很有噱头。可实际看的时候呢,不少人就觉得这电影就像是流水线生产出来的产品一样,没什么新意。这就好比你去饭店吃饭,本来想着吃点新鲜的特色菜,结果上来一盘又一盘跟你之前吃过的一模一样的家常菜,你说这能有啥惊喜?观影的时候那真是觉得乏味得很。

刘德华这几年的灾难片可是演得不少。他在灾难片这个领域就像个勤劳的老黄牛,一直耕耘着。他的这些灾难片对香港市场的灾难片创作风向那是有影响的。你想啊,他演得好,就有人跟着学,结果现在这市场就有点同质化的毛病,观众看来看去都是差不多的东西,那期待值可不就越来越低了嘛,就像天天吃一个味道的糖,再甜也会觉得腻了。

莫文蔚在《焚城》里演的那个角色叫希希莉娅,这个角色可复杂了。你想啊,让演员演一个复杂的人物,就像是让厨师用各种稀奇古怪的调料做一道特别的菜,难度可不小。既要表现出角色的各种性格特点,又不能让观众觉得做作,这对莫文蔚来说确实是个挑战。不过莫文蔚是怎么应对的呢?这也是让人好奇的地方。

刘德华演的正直角色可不少了,这也是个大家经常讨论的话题。老是演相似的正直角色,就像一个演员总是演同一个类型的戏,比如你说一个演员一直演大侠,今天演一个大侠是行侠仗义,明天演一个大侠还是行侠仗义,时间长了,观众就会审美疲劳。比如说在《焚城》里,刘德华角色的刻画就有这种局限性,可能观众看着就觉得没什么新意。

咱再看看同类型的优秀灾难电影。就拿《后天》来说吧。《后天》那在剧情设计上,那是相当的环环相扣,观众就像坐过山车一样,一会儿紧张得不行,一会儿又被救赎的希望感动。再看人物塑造,每个角色都有自己的灵魂,就像一个个活生生的人站在你面前。对比《焚城》,在剧情设计上,《焚城》就像是一条平坦的大路,没有啥起伏,没有那种让你揪心又惊喜的情节转折;人物塑造方面呢,就像是用模板刻出来的一样,缺乏那种独特的个性,没有让观众真正深入到人物的情感世界里去。

现在这电影行业啊,那是面临着不少挑战。故事套路化就像是紧箍咒一样,把电影创作困住了。观众的眼睛可是雪亮的,他们的审美越来越高了,不像以前,你给他个啥样的电影他都能看。这时候韩国电影就给咱们提了个醒儿,韩国电影为啥那么成功呢?那就是因为创新啊。他们就像是一群调皮的孩子,总是能想出一些新的点子来。比如说他们的恐怖片,不是那种单纯靠尖叫和吓人的画面来吸引观众,而是从剧情、人物心理等多方面入手,让观众感觉真的是置身于恐怖的情境之中。

在咱们中国电影行业呢,鼓励创新那是非常重要的。就像种地一样,你得种点新品种,才能有好收成。电影创新的方向也是多种多样的。可以是故事的讲述方式,你可以打破常规,把故事讲得像迷宫一样,让观众自己去探索;也可以是人物塑造上,创造出一些前所未有的角色,让观众看了直呼过瘾。

咱回头再看看《焚城》和刘德华的这些灾难片系列。这里面的问题可不少,但我们也不是说要否定它,而是想说电影行业要想发展,就得不断创新。就拿做饭来说吧,你要是天天做炒土豆丝,偶尔也得做个红烧肉、糖醋排骨啥的,换换口味,电影也是这个理儿。只有不断创新,这电影行业才能健康发展,才能像芝麻开花一样节节高,给观众带来更多的惊喜,而不是让观众看了电影之后只叹一口气说:“哎,又是老一套啊。”

星盟主

星盟主

红网

红网

情报熟了

情报熟了

南方娱乐网

南方娱乐网

娱小北

娱小北

树洞时间

树洞时间

喵喵娱乐团官方

喵喵娱乐团官方

糊咖娱乐官方

糊咖娱乐官方

娱木林

娱木林

巷北楠猫

巷北楠猫

PONY本尊

PONY本尊

大象新闻

大象新闻

比格实验室

比格实验室

北青热点

北青热点

面包夹知识

面包夹知识

南宫娱

南宫娱

行走de世界

行走de世界

一娱三分地

一娱三分地

3DM游戏网

3DM游戏网

译言网

译言网

银河娱乐酱

银河娱乐酱