他是新中国初代偶像,前半生风光无限,晚年为何落魄至此

从青春偶像到悲情落幕:廖有梁的传奇人生

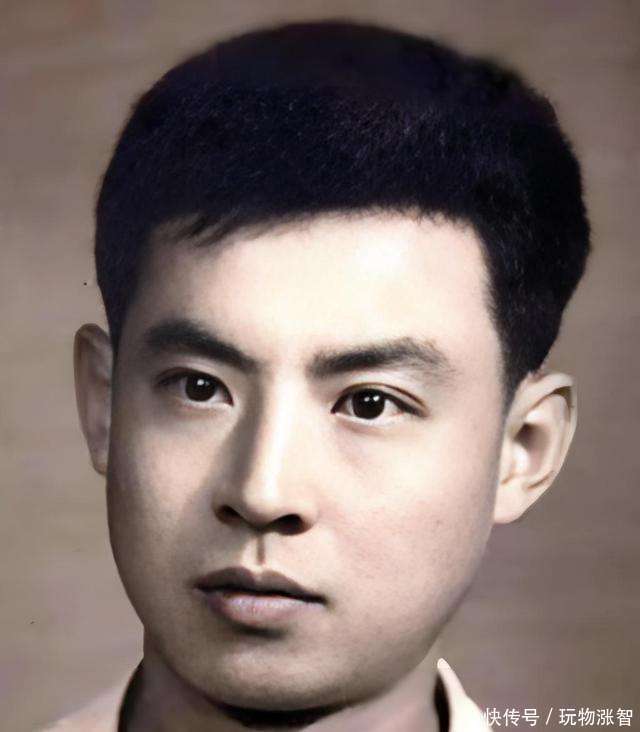

“九九那个艳阳天来哟,十八岁的哥哥呀坐在河边……”当这熟悉的旋律如潺潺流水般在耳边响起,那如潮水般的记忆瞬间汹涌而至。无数人的眼眸中,都会不由自主地浮现出这样一个形象:一袭洁白的衬衫,眉眼间盈满笑意,那是阳光洒满心田的温暖模样,仿佛自带光芒,让人的内心瞬间被点亮。而这位“十八岁的小哥哥”,正是廖有梁,他曾如一颗璀璨的星辰,在新中国荧幕上闪耀着独特的青春光芒,成为最早一批令无数人倾心的青春偶像。

然而,命运的齿轮总是无情地转动,他的人生轨迹宛如一幅波澜壮阔却又充满波折的画卷。前半生,他惊艳了整个时代,以独特的魅力和非凡的才情,在人们的心中留下了深深的印记;可后半生,却好似陷入了一场无法挣脱的悲剧漩涡,演绎着如同最悲情电影情节般的沧桑人生。

一、战火中的青春萌芽

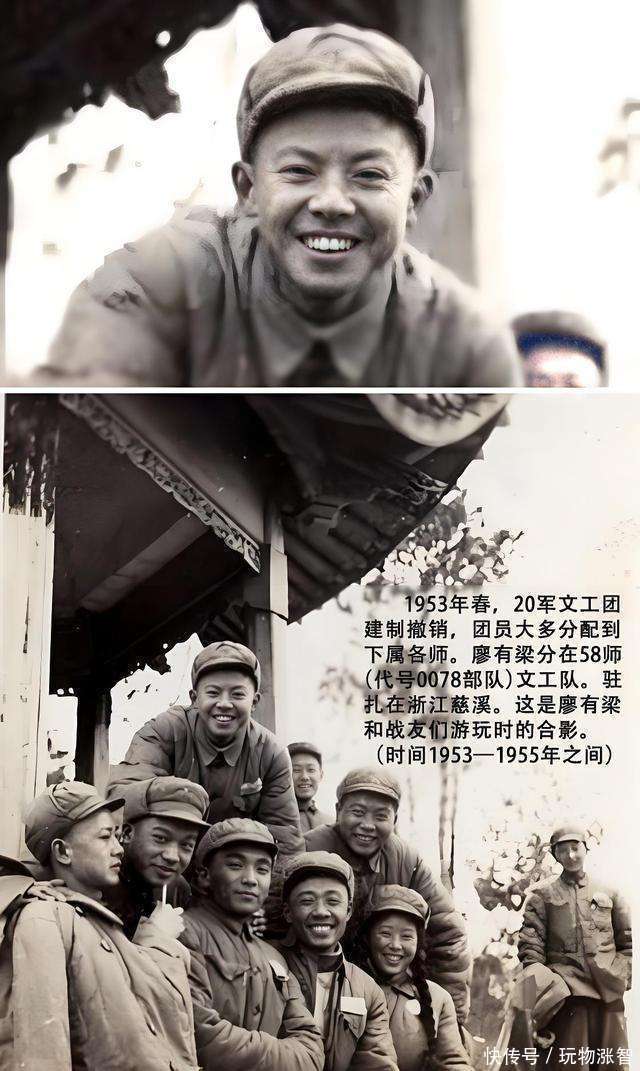

1937年,在战火纷飞的天津,廖有梁诞生的那一刻,仿佛也被赋予了时代赋予的特殊使命。年仅13岁的他,怀揣着对艺术的热爱与向往,如一只执着的小鸟,软磨硬泡地进入0930部队基层文工团,成为一名了一名小小的文艺兵。第二年,朝鲜战场的硝烟弥漫,这个身高还未及三八步枪的少年,毅然决然地踏上了那片充满未知与危险的战场。在坑道中,他身着卷边的军装,打着快板,那稚嫩的嗓音与炮火轰鸣交织在一起,仿佛是青春与战争的对话。这独特的场景,让前线官兵们的眼眶湿润了,那湿润之中,有感动,有敬佩,也有对这个少年深深的疼惜。廖有梁在战火中成长,他就像一棵顽强的小树苗,在战火的洗礼下,逐渐扎下根来。

1953年,战争如同一场噩梦终于结束,文工团的解散,如同命运的又一次安排,将廖有梁带到了南京军区前线话剧团,从此,他开始从文艺兵向话剧新星的华丽转身。这一转变,就像是一颗陨石,在不同的天际划过一道绚丽的轨迹,开启了他人生新的篇章。

二、银幕闪耀的国民初恋

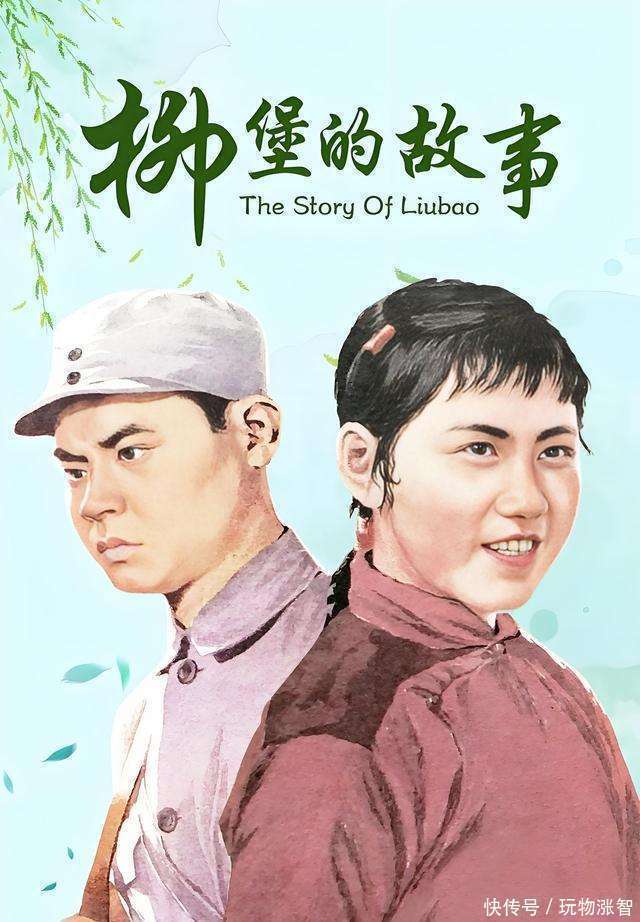

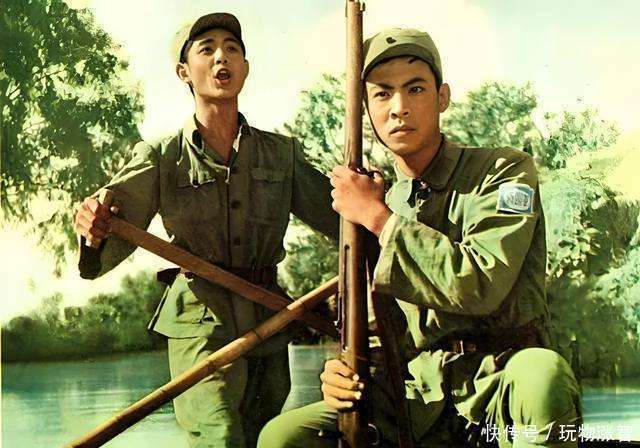

1957年,命运的转折如同夜空中突然闪现的流星,照亮了廖有梁前行的道路。当时八一厂筹备《柳堡的故事》,导演王苹为了寻找那个“最纯的兵哥哥”可是煞费苦心,几乎跑遍了全军。直到在南京军区,她的眼神突然定格了。那是一个20岁的士兵,他穿着略显褪色的军装,慵懒而又自在的倚在柳树下,轻哼着小调。阳光调皮地透过树叶的缝隙,星星点点地洒落在他的脸上,仿佛为他的脸庞镶嵌上了一层金色的光辉。这个画面,如同电影中的绝美镜头,让王苹导演瞬间失神。在那一瞬间,她知道,自己苦苦寻找的“李进”,就是眼前这个从战火中走出的纯真少年。

在那个中国银幕被工农兵形象牢牢占据的时代,廖有梁饰演的李进犹如一道清新脱俗的春风,吹进了观众们的心田。他那整洁的白衬衣,清澈的笑容,宛如一道明亮的光,照亮了新中国银幕,成为了最阳光的军人形象。拍摄现场,廖有梁简直就是“三怕”的集合体,怕他笑场,因为那纯真无邪的笑容仿佛有着无尽的感染力;怕他晒不黑,那白皙的皮肤似乎与角色的经历有些不符;怕他太好看,毕竟这过于出众的颜值在这硝烟弥漫的战场上显得有些突兀。化妆师为了让他贴近农民战士形象,绞尽脑汁地在他脸上抹锅灰,可即便如此,那俊朗的脸庞依旧如同夜空中最亮的星,难以被掩盖。

拍摄间隙,这位经历过朝鲜战场洗礼的“老兵”,瞬间化身为知识渊博的老师。他耐心地教女主角陶玉玲包扎伤口,那专注的眼神,仿佛是在传授着世间最为珍贵的宝藏;他认真地教剧组人员辨别炮火方位,那沉稳的样子,让人几乎忘却了他还是一个18岁充满天真的少年。18岁少年的天真与战士的沉稳在他身上完美地融合,就像一杯精心调制的美酒,韵味悠长。

影片上映后,那火爆的场面如同一阵汹涌的潮水,席卷了整个中国影坛。李进在风车前羞涩地看向二妹子的那个镜头,就像一颗重磅炸弹,在观众们的心湖中激起千层浪。这个突破革命爱情禁忌的经典画面,就这样深深地烙印在观众们的心中,成为了永恒的经典。这部电影作为新中国首部军旅爱情片,廖有梁用自己不加修饰的素颜,无需华丽造型的衬托,也没有刻意煽情地表述,仅仅凭借一身军装、一抹微笑,就将战争年代军人情感的克制与纯真演绎得淋漓尽致,也让自己成为了那个时代当之无愧的“国民初恋”。这个称呼的背后,是他无数个日夜的努力与付出,是对他演技的高度认可。

三、争议与辉煌并存的演艺路

《柳堡的故事》的大火,无疑是一把双刃剑,将廖有梁的人生彻底地推向了另一个高度。他从一个话剧团中默默无闻的新人,一跃成为众人追捧的顶流,与王心刚并称为“军官与战士”的代名词,那闪耀的光环让他成为了人们口中的传奇人物。

1962年,廖有梁参演了话剧《霓虹灯下的哨兵》,这部讲述驻守在上海南京路好八连的故事话剧,一经公演便引起了轩然大波,反响极为热烈。1963年,当这部话剧进京演出的时候,奇迹发生了。周总理前后观看了七次之多,并且给予了高度评价。总理还特别指示,一定要将这部话剧搬上银幕,而且还着重强调,一定要用原班人马。1964年,《霓虹灯下的哨兵》开拍,依然由王苹执导,陶玉玲与廖有梁再次搭档。只是这一次,在《柳堡的故事》里饰演情侣的他们,在这部电影中变成了“小姨子”和“姐夫”的关系,这奇特的关系让他们在拍摄的时候总是忍不住笑场。

在这一版本的廖有梁,他成功摆脱了过去青涩副班长的形象,演绎了一个沾染资产阶级习气、自由散漫十足的新上海兵童阿男。影片一经上映,那火爆程度简直超乎想象。但这部影片却犹如一颗投入平静湖面的石子,激起了层层波澜,童阿男这个角色更是成为了众矢之的。一时间,争议声浪滔天,各种声音如潮水般涌来。《解放日报》盛赞它为“反和平演变的活教材”,可《文汇报》却又暗戳戳地批评其“丑化解放军形象”,两种声音相互交织,让廖有梁站在了舆论的风口浪尖。

在特殊的时期,这部曾经备受欢迎的片子一夜之间成为了“大毒草”,而廖有梁自然也是未能幸免于难,被打入了人生的谷底,陷入了人生的灰暗时刻。

四、命运的捉弄与情感的破碎

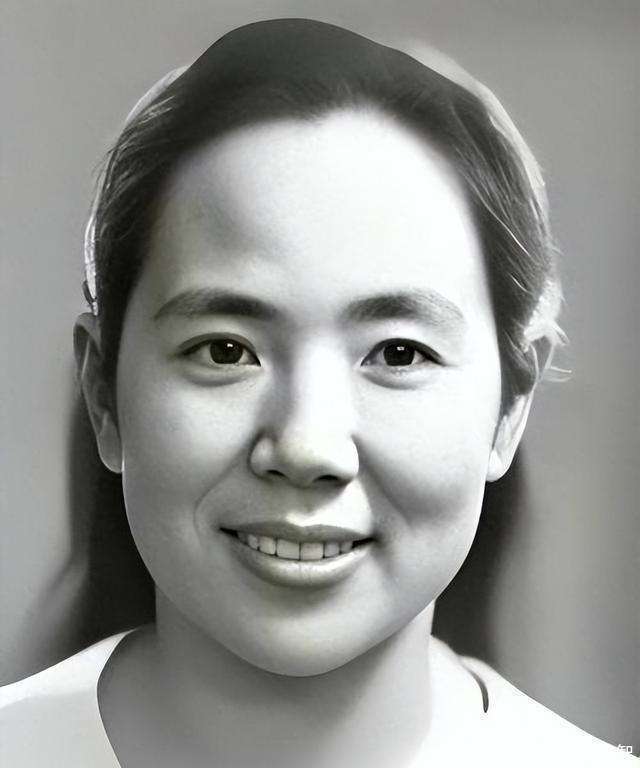

在拍摄《霓虹灯下的哨兵》之际,廖有梁与武汉军区舞蹈演员谢理玢陷入了如胶似漆的热恋之中。这个长得恰似中野良子的姑娘,成了他舞台之下最为温暖的“二妹子”。然而,命运的轨迹总是让人捉摸不透。1967 年,这对恋人携手步入婚姻殿堂,开启了人生新的旅程。

可命运似乎总是喜欢给人增添几分坎坷。1972 年寒冬,为了与调入上海的谢理玢团聚,35 岁的廖有梁,这位曾经身着军装、威风凛凛的战士,含泪默默脱下了陪伴他多年的军装。当军功章被锁入铁盒的那一刹那,或许他心中满是不舍与无奈,可生活就是这样,总是充满了各种令人猝不及防的变化。

文革的爆发,宛如一场暴风雪,给廖有梁的生活再次带来了沉重的打击。曾经的银幕巨星,无奈之下只能每日扛起邮包,在上海弄堂里无奈地穿梭前行,那曾经辉煌的过往仿佛已被岁月的尘埃深深掩埋,唯有抽屉里静静躺着的电影票根,还隐隐散发着往昔的温度。

幸运的是,随着文革的结束,他们的生活逐渐恢复如初,那被暂时搁置的美好仿佛又重新回到了他们的身边。然而时代的浪潮依然汹涌,80 年代出国潮席卷文艺界时,妻子谢理玢带着儿子廖海决定远赴美国。面对妻子的请求,廖有梁内心无比纠结,最终为了那份深深热爱的事业,他选择了坚守。

离婚那日,廖有梁抱着儿子的书包,在冷冷的雨中伫立了整整一夜,眼中满是不舍与期盼,他喃喃自语:“爸爸等你回来。” 他怎么也想不到,这一别竟是天人永隔,此后儿子就如同人间蒸发一般,再也没有了音信。廖有梁在经历了这沉重的打击之后,没有再婚,而是选择了孤独一人,品味这生活的苦涩咖啡。

五、晚年困境与精神永存

生活的磨难仿佛永远都不会放过他,1997 年,上海市政府本是为他送上了一份温暖的礼物——一套新房,这看似是他晚年幸福的开端,然而命运却又对他开了一个残酷的玩笑。他将全部积蓄毫无保留地交给装修队,满心期待着一个温馨的家,可那装修队却如幽灵一般,卷款潜逃得无影无踪。

当发现毕生积蓄被卷走的那一刻,这个曾经在枪林弹雨中都未曾退缩过的男人,瞬间如失去了支撑一般。他蹲在那空荡荡的毛坯房里,嚎啕大哭,那哭声中包含着无尽的绝望、无助以及对生活的不甘。而老战友们得知消息,凑钱帮他完成了装修。那一刻,廖有梁已然被肝癌晚期所折磨,然而为了那心中的一份执着,他执意要亲自打扫儿童房。尽管身体已经疼痛得难以忍受,无法挺直腰杆,但他依然倔强地跪着擦拭木地板。只是,没有人愿意去残忍地告诉他,那个曾经骑在他肩头看升旗的小男孩,此刻正在大洋彼岸的纽约,为绿卡而忙碌地准备着面试。

1999 年清明前夕,陷入昏迷许久的廖有梁突然清醒过来,这个瞬间仿佛是他与这个世界最后的告别。他用尽最后一丝力气央求护士拿来军装,那专注而认真的表情,仿佛是在进行一场无比神圣的仪式。他颤抖着双手,用最后的力气扣好风纪扣的那一刻,那画面仿佛被永久定格。紧接着,他对着虚空中的镜头,露出那招牌式李进般的笑容,那笑容中带着对往昔的怀念,带着对这个世界的不舍。

临终前,廖有梁用微弱的声音录下最后一段话:“能够活着,多好啊!” 这看似简单的一句话,却如同一把重锤,重重地敲打着人们的心灵。这句话穿越了二十年的悠悠光阴,让无数观众不禁泪如雨下,那是对他坎坷一生的怜惜,也是对他那不平凡经历的敬意。

2019 年《柳堡的故事》4K 修复版上映时,银幕上永远定格在 22 岁的李进,那青春洋溢的笑容与那充满活力的身影依旧清晰。可在现实生活中,这位陪伴了观众们多年的“小哥哥”已经离开整整二十年了。岁月无情,虽然廖有梁已离我们而去,但他所饰演的角色以及他曾经经历的风雨故事,将永远铭刻在观众们的心中,成为人们心中永不褪色的经典记忆。他的一生,就像一首跌宕起伏的交响曲,有激昂的高潮,也有低沉的乐章,但每一个音符都永远印刻在人们的心中,伴随着岁月的流转,久久回荡。

十八点心理

十八点心理

浮世绘

浮世绘

拾光记

拾光记

言小派

言小派

轻视角

轻视角

北漂生活vlog

北漂生活vlog

时尚情报所

时尚情报所

姐教你吃瓜

姐教你吃瓜

慧慧大舞台

慧慧大舞台

半岛晨报

半岛晨报

影视内参

影视内参

众播影视

众播影视

青青小精彩

青青小精彩

海报有话说

海报有话说

星盟主

星盟主

娱乐圈小跟班

娱乐圈小跟班